从健康角度来说,虽然免疫力属于现代学范畴,但对免疫力提升的追求却是个颇具历史的保健话题。《黄帝内经》有云:“不相染者,正气存内,邪不可干,避其毒气”,可见古人就已经对机体的健康维持有所关注。

随着消费者健康意识的不断强化,尤其是“疫情”的肆虐,让人们对免疫力有了更深刻的认识。据艾媒咨询数据显示,受疫情影响,越来越多中国消费者了解到免疫力的重要性。其中,76%的消费者表示了解什么是免疫力,超九成受访者表示会主动提升免疫力。

放眼整个保健品市场,免疫产品仍然稳坐头把交椅。艾媒咨询在2023年中国消费者保健品购买动机调查中,71.7%消费者会选择提高免疫力,66.3%消费者会选择补充营养,34.2%消费者会选择寻求心理安慰,34%消费者会选择治疗疾病,32.3%消费者会选择亲友推荐。

最重要的是,曾经对免疫力这种“模糊不清”的功能还心存疑惑的人们,也似乎放下了偏见,免疫力着实已经成为了当下的硬通货。即便是疫情已经过去,但消费者对免疫产品的追求并没有消退。The Business Research Company相关报告显示,全球增强免疫力食品市场将从2022年的9761.2亿美元(预估),增至2026年的13,067.8亿美元,年复合增长率7.6%。

免疫界的老生“新”谈

依托复杂的机体环境,免疫产品矩阵发展成为一个十分庞大的家族,但无论产品线如何发展,蛋白质仍然是那个不可动摇的核心产品,其中大豆蛋白的贡献功不可没。即便是面对乳清蛋白、各种新兴植物蛋白的“围剿”,大豆蛋白可谓稳坐钓鱼台。

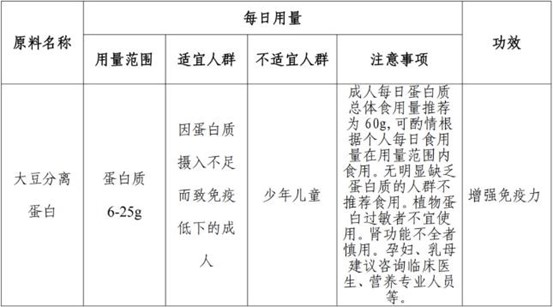

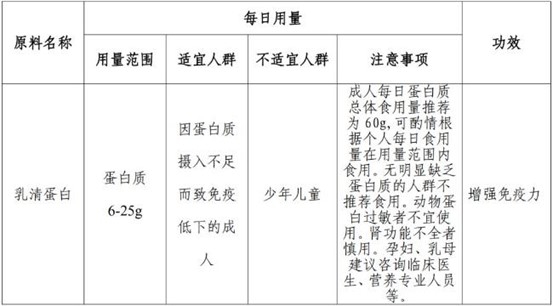

2023年6月14日,市场监管总局会同国家卫生健康委、国家中医药局调整了《保健食品原料目录 营养素补充剂(2023年版)》《允许保健食品声称的保健功能目录 营养素补充剂(2023年版)》,制定了《保健食品原料目录 大豆分离蛋白》《保健食品原料目录 乳清蛋白》,自2023年10月1日起施行。这也意味着,在蛋白质免疫这一领域,大豆蛋白与乳清蛋白同样重要,但考虑到成本及市场环境等众多要素,大豆蛋白类免疫产品将迅速成为免疫市场的主流产品。

实际上,大豆蛋白粉作为蛋白粉市场的一员已经有很长的历史,尤其是在国外的发展已经比较成熟。随着科研和应用水平的提升,大豆蛋白粉在向更易吸收的肽类转化。研究指出,大豆蛋白肽在血压血糖控制、脂肪管理等方面也有着显著的作用。之所以大豆蛋白肽没有进入原料目录,可能也是鉴于功能的多样性问题,毕竟安全性才是保健食品的基础。

食品加工的重要原辅料

对食品行业而言,大豆蛋白在加工层面的应用则更为丰富。

1、肉制品的补充产品

大豆分离蛋白是一种重要的植物蛋白产品,其营养丰富且不含胆固醇,蛋白质含量高达90%以上,含有8 种人体必需氨基酸,消化利用率可达93%~97%,是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。

另外,大豆蛋白能够形成良好的网状结构,能够弥补肉类添加量不足造成的口感缺失。并且,大豆分离蛋白具有较好的保水性和胶凝性,在改善产品质地的同时,还可以降低肉类产品的使用量。

2、乳制品的营养搭档

牛乳等动物乳制品在营养组成上更符合人体吸收的需要,但受制于原料供应的巨大缺口,国人在乳制品的消费上仍存在巨大短板。公开资料显示,尽管国民奶商稳步提升,但目前世界人均奶类消费量为140千克,而我国人均消费43千克,仅为世界人均消费量的“零头”。

而大豆蛋白似乎能通过营养互补的形式,提升整体蛋白的摄入情况。由于大豆蛋白和牛乳蛋白的等电点相近,在乳制品中添加一定量的大豆分离蛋白,使动物蛋白与植物蛋白相结合,从而形成动植物蛋白的互补,营养结构也更加合理。

3、素肉产品的理想替代原料

人类天生就偏好于食肉动物的属性,随着人口的快速膨胀,肉类的供给始终处于供不应求的状态。但随着供需情况的缓和,人类满足了口腹之欲,却在健康指数上付出了“代价”,减少肉类制品的摄入又成了一个新的命题。大豆蛋白通过包括挤压蒸煮等现代食品加工工艺让产品形成类似于肉的组织口感,再通过美拉德反应和/或添加肉味香精来形成类似于肉的风味,从而在终端产品上替代部分肉类制品。

总之,无论在资源供应量、可加工性,还是大众更为关注的功能性上,大豆蛋白都有着得天独厚的优势。在很长一段时间内,大豆蛋白将始终是蛋白质市场上的“扛把子”。

作者简介:

慕慕,食品科学硕士研究生,长期致力于食品工艺与配方的设计与研究,现主要从事肉制品的研发。